近日,科学界迎来一项重要发现:顶夸克在大型强子对撞机(LHC)的铅核碰撞中被首次观测到。这一发现标志着人类对宇宙大爆炸后最初阶段的认知取得了关键进展,彼时宇宙沉浸于夸克与胶子的混合物之中。

夸克胶子等离子体(QGP)是一种在极端高温高压环境下形成的物质形态。在QGP中,夸克作为质子和中子的构成单元,胶子则通过传递强核力将夸克紧密结合。通常情况下,夸克和胶子被束缚在核子内部,而QGP的特性在于它们会暂时获得自由。

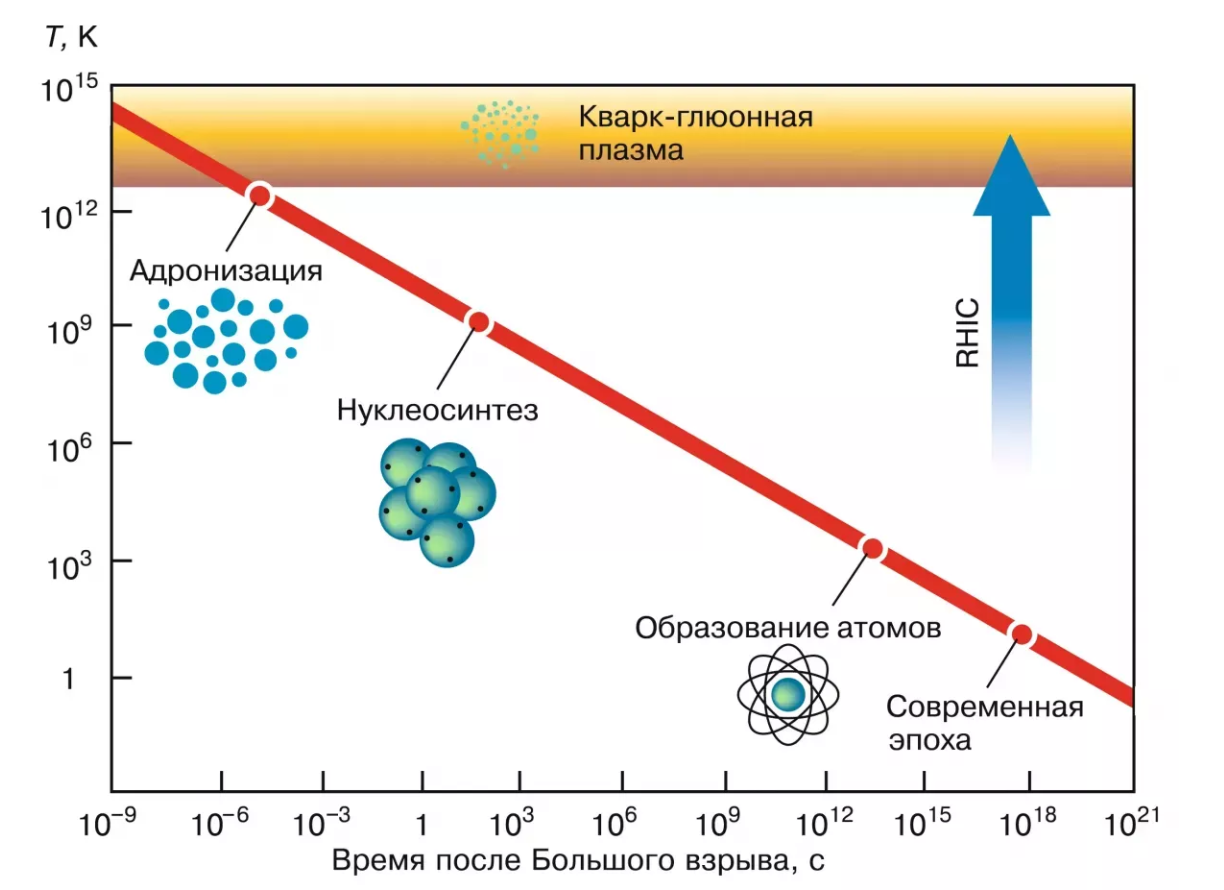

依据宇宙演化模型,QGP在大爆炸后的首秒内于宇宙中广泛存在,因而得名“原始汤”。随后,基本粒子通过强子化过程结合,最终形成普通物质。夸克共有六种类型,即六种“味道”。上夸克和下夸克构成质子和中子,其余四种夸克——粲夸克、奇夸克、顶夸克(原文提及“下夸克和上夸克”在此处为重复表述,结合上下文应指其他特定类型时笔误,结合前文实际指顶夸克等,此处修正)——仅在极高能现象中现身。近期一项研究提出质子内可能存在粲夸克,但该假设在科学界仍存争议。

顶夸克是六种夸克中质量最大的,其质量与咖啡因等小分子相当。然而,这种巨大质量也导致其高度不稳定:顶夸克在约5×10?²?秒内即发生衰变。这一时间甚至早于强子化过程,因此无法对其进行任何形式的约束。这种特性长期引发了科学家对原始汤中六种夸克味道能否共存的质疑。不过,实验表明QGP的持续时间约为10?²³秒,比顶夸克的寿命长十倍。

这种时间差异表明,顶夸克可作为等离子体演化的时间标记。具体而言,它们在QGP生命周期不同阶段的形成与衰变过程,使得科学家能够追溯其演化轨迹。这正是ATLAS合作组研究人员取得的成果,他们首次从LHC铅-铅碰撞后的衰变痕迹中探测到一对顶夸克的产生。

在LHC实验中,碰撞产生的粒子可通过其衰变产物的痕迹进行识别。例如,上夸克衰变为下夸克和W玻色子,后者进一步衰变为伴随电子或μ子的中微子。在本研究中,研究团队进行了铅核碰撞实验,并通过双轻子通道探测到顶夸克对,其统计显著性达到5.03 sigma,超过确认实验观测所需的5 sigma阈值。

研究人员在之前发表于arXiv平台的研究中解释道:“对这一过程的观测为夸克胶子等离子体平衡前阶段存在所有夸克味道提供了证据,与早期宇宙的条件相似。”他们补充道:“这一结果为利用顶夸克研究夸克胶子等离子体和早期宇宙物理学开辟了新途径。”

除助力理解宇宙早期阶段外,这些夸克还可为解读运动质子和中子内部力的分布以及研究粒子物理学基本问题提供新线索。