近期,中国科学院近代物理研究所科研人员通过分析重离子碰撞后产生的粒子“指纹”,提出了一种可能揭示夸克胶子等离子体(QGP)出现的关键指标,为探索宇宙诞生之初的物质形态演变提供了新视角。相关成果发表在《物理快报B》(Physics Letters B)上。

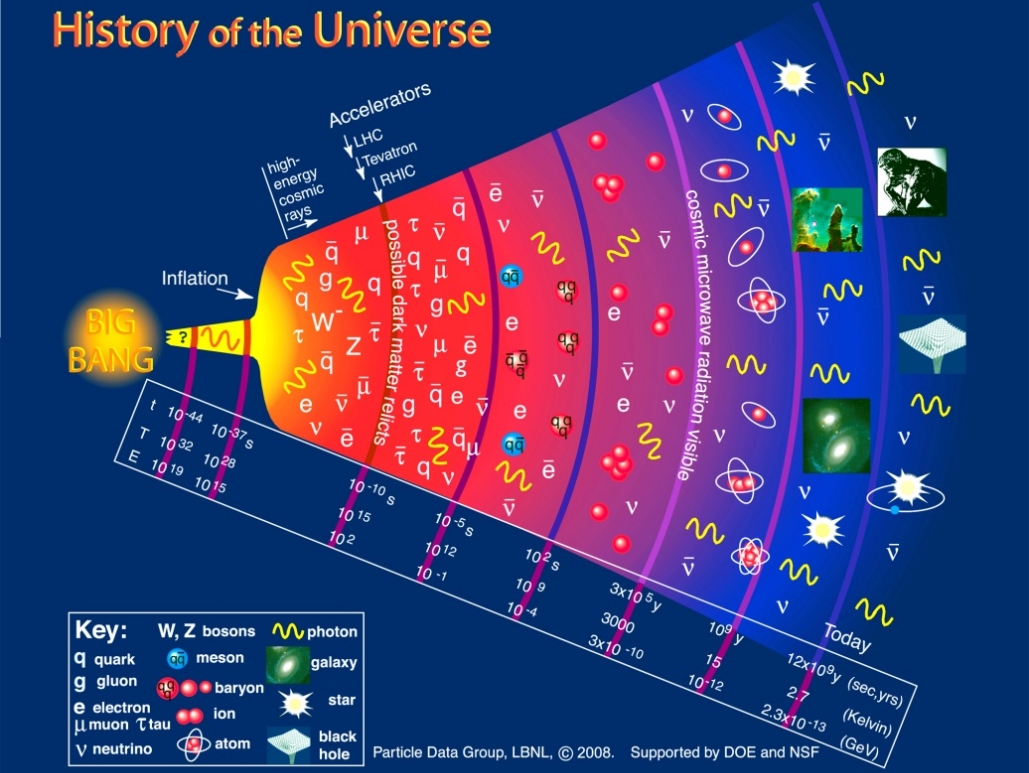

图:宇宙演化示意图 图源/2013 J. Phys.: Conf. Ser. 454 012051

约138亿年前,在宇宙诞生后的百万分之一秒内,整个宇宙曾处于一种超高温高压状态,构成物质的基本单元不是质子和中子,而是自由的夸克和胶子,这种奇异的物质形态被称为QGP。随着宇宙膨胀降温,QGP逐渐凝聚成我们熟悉的原子核。尽管科学家已在实验室中成功制造出QGP,但要精确描绘其形成过程仍面临巨大挑战。

研究人员通过对不同质量原子核的碰撞模拟进行分析,发现重轻反应系统同类粒子发射比可作为揭示QGP出现的关键指标。

如同指纹能识别身份,不同粒子在碰撞中的产出比例蕴含着重要信息。研究团队使用改进的多相模型模拟了钙-40、钙-48和金-197等不同重离子的剧烈对撞过程,重点关注Λ超子、K+介子、π介子和质子等四种粒子的产生规律。当碰撞系统从较轻的钙-40升级到较重的金-197时,团队发现某些特定粒子的产额比例出现了异常变化。

进一步研究发现,在包含夸克自由度的碰撞模式中,粒子产额与参与碰撞的核子数基本成正比;而在仅考虑强子作用的碰撞模式中,重系统产生的粒子数量显著超出预期。这暗示着某种新的物理机制在起作用。该研究表明,当QGP形成时,夸克和胶子的自由流动抑制了强子间的多重散射,导致粒子产额明显低于纯强子模型的预期;反之,若未出现QGP,强子间的持续碰撞会显著增加粒子产额。

为了验证这一假设,研究团队引入了PACIAE模型进行交叉验证,进一步证实了粒子产额异常与夸克物质形成的关联性。模拟结果显示,部分子再散射对粒子产额的影响微乎其微,而强子再散射则显著增加粒子产额。

该研究提出的新型探针能有效降低系统误差及各种模型不确定性,提高探测灵敏度与可靠性,为绘制完整的QCD相图提供了重要线索。该工作不仅深化了对高密核物质状态的理解,也为揭示宇宙早期演化之谜提供了新的实验思路。

本研究由近代物理所雍高产研究员团队完成。该工作得到了国家自然科学基金委和中国科学院青年团队计划项目的支持。